Documento: Entrevista con Austen Ivereigh, biógrafo del Papa Francisco

En esta entrevista, Ivereigh anticipó un pronóstico que cobra candente actualidad para los días del Cónclave en el Vaticano: el próximo pontificado va a representar una continuación del legado del Papa Francisco.

Por José Antonio Michelena*

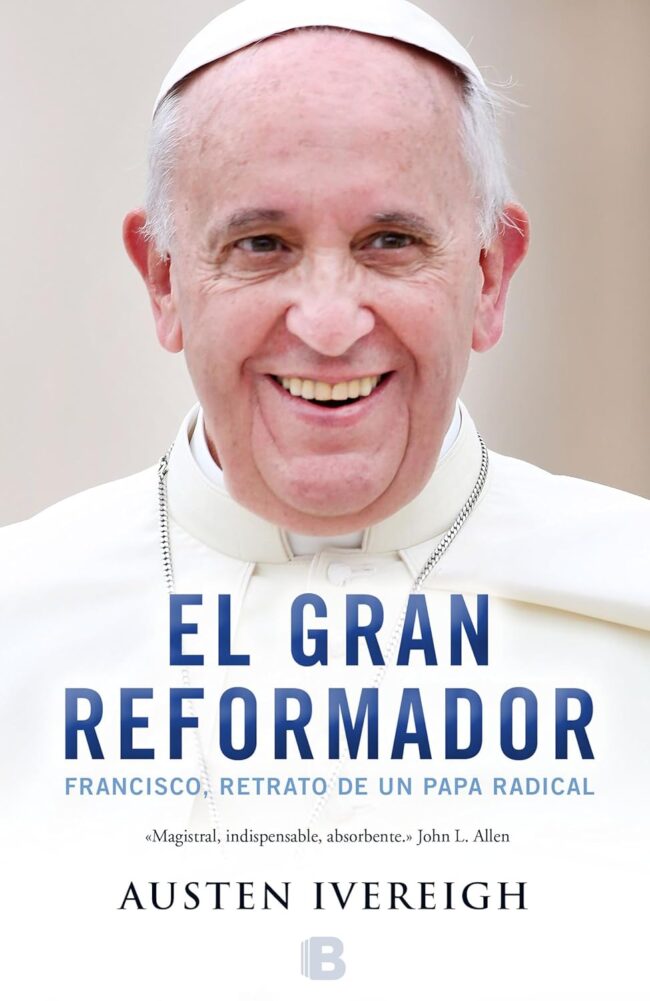

El escritor y periodista británico Austen Ivereigh, autor de El gran reformador (2015), la biografía más documentada sobre el fallecido Papa Francisco, estuvo en La Habana en octubre de 2016, invitado por la universidad estadounidense de Notre Dame para participar en el simposio “La búsqueda de Dios en América”, y ofreció una conferencia en el Centro Cultural Padre Félix Varela con el título “El Papa y la Patria Grande”.

Allí concertamos esta entrevista, curiosamente realizada en casa de la profesora uruguaya Elsa Methol Ferré, hermana de Alberto Methol Ferré, amigo de notable influencia en la formación intelectual de Jorge Mario Bergoglio. Este es un fragmento rescatado de una larga conversación con el profesor Ivereigh como una forma de recircular este acercamiento al primer papa de Latinoamérica.

En sus declaraciones hay un pronóstico que cobra candente actualidad para los días del Cónclave: Ivereigh está convencido de que el próximo pontificado va a representar una continuación del actual, considerando que el legado de Francisco fue abrir procesos y hacer los cambios estructurales y gubernamentales para propiciarlo.

—Su tesis de doctorado se publicó con el título de “Catolicismo y Política en Argentina: 1810-1960”. ¿Por qué la mezcla de catolicismo y política?

—Siempre estuve interesado en la política. Fui educado como católico, pero dejé la fe, y cuando estaba en Oxford, en los estudios de posgrado, por muchas razones personales, empecé a redescubrirla. Entonces, siendo un intelectual interesado en la política, elegí la tesis de mi doctorado como herramienta del redescubrimiento de mi fe. El elemento catalizador fue la doctrina social de la Iglesia. Cuando la descubrí, me di cuenta que yo era católico, que eso era en lo que creía. Fue como haber descubierto una joya en el campo. Elegí como tema de maestría el catolicismo y el nacionalismo en los años 1930 y 1940 en Argentina. Lo elegí porque estaba fascinado –y tal vez escandalizado también– por esa mezcla de catolicismo y nacionalismo. Pero al entrar en el tema me quedé impresionado, sobre todo, por la doctrina social de la Iglesia. Y de ahí surgió mi tesis, que fue la influencia del movimiento social católico sobre el nacimiento del peronismo entre 1930 y 1960.

—¿Por qué esas fechas?

—Porque en los años 30, en Argentina, hubo un despertar católico. Hay un congreso eucarístico nacional en 1934, y a partir de ahí la Iglesia empieza a ocupar un espacio en la vida pública nacional que no había tenido antes. Durante la era liberal había estado muy marginada, y a partir de 1930 el estado liberal entra en crisis. Y entran dos actores principales: el nacionalismo y la religión.

—Y por esos años comienza a trabajar con el arzobispo Murphy-O’Connor...

—Correcto, por varias razones, me fui a trabajar algo más de dos años con el arzobispo del Westminster, Cardenal Cormac Murphy- O’Connor. Durante ese período, estuve con él en el cónclave de 2005, en Roma, donde empezó a sonar, por primera vez, el nombre de Jorge Mario Bergoglio, y de hecho mi jefe era uno de los cardenales que lo promovían como papa. (Aunque eso lo descubrí después).

—Llegamos entonces al punto central, lo que justificó su doctorado, la elección de Bergoglio como Papa. Realmente fue afortunado.

—Sí, cuando doy charlas en las universidades, digo en broma que hay que esperar veinte años para descubrir por qué uno ha elegido cierta tesis de doctorado. Recuerdo que la noche de la elección yo estaba haciendo comentarios para un canal de noticias británico, y cuando salió elegido Bergoglio, era uno de los pocos periodistas que podía comentar sobre él. Entonces me dije: es argentino, yo lo conozco. No es que lo hubiera conocido personalmente, sino sentía que lo reconocía, así como su acento porteño. Aunque después de la tesis solo había vuelto a la Argentina en una ocasión, en 2001, para escribir un artículo. Realmente, entre la tesis, en 1993, y la elección de Bergoglio, en 2013, durante esos veinte años, apenas había pensado en Argentina. Luego, esa noche volví allí mentalmente y comencé a preguntarme dónde cabía él en todas esas cuestiones que yo había estudiado, o por lo menos había conocido en Argentina: la dictadura, la Iglesia… También vi que la gente no entendía al Papa Francisco, estaban tratando de encasillarlo y yo les insistía –a mis amigos periodistas y a otros comentaristas católicos– que a Bergoglio no se le podía encasillar, no se podía usar categorías europeas, o norteamericanas, había que entender que era, sobre todo, argentino, latinoamericano; y en América Latina ese país tiene una historia muy particular. Solo sabiendo eso se podía entender cómo él pensaba. Y en esa insistencia mía, en los meses siguientes a su elección, me di cuenta que realmente estaba buscando el libro que finalmente escribí, porque no lo encontré.

—En El gran reformador usted ha volcado, no solo el conocimiento que tiene de la historia del catolicismo en Argentina, sino también la admiración que siente hacia Bergoglio, y una empatía con su pensamiento.

—Ciertamente. Hay una fascinación, es el producto también de una historia, de una mentalidad: argentino, jesuita, cosas que yo entiendo y admiro. El libro ha sido criticado por ser demasiado positivo en cuanto al Papa, y algunos han utilizado la palabra hagiografía, que no acepto, porque yo asumo también las críticas. No es que yo fuera en busca de cosas positivas. Yo fui a la Argentina en 2013 para hacer la investigación con la mente totalmente abierta y suponía que descubriría cosas feas y oscuras sobre Bergoglio que formarían parte de la narrativa, pero de hecho lo que descubrí fue lo contrario. Lo que encontré fue una leyenda negra sobre él, especialmente entre los jesuitas, y pude encontrar el origen de esa leyenda y demostrar que no era verdad, que eso no era cierto. Fue algo que descubrí en el camino.

—¿Y tuvo acceso a toda la documentación?

—Yo creo que la documentación más importante está en la primera mitad del libro, sobre su vida jesuítica, hasta 1992. Él escribió mucho a lo largo de veinte años de vida jesuita. Yo sabía que existían tres recopilaciones de esos textos. Y cuando llegué a la Argentina, suponía que siendo el Papa, todo eso estaría publicado, pero no era así. Me encontré con escritos que me fueron sacando de estantes llenos de polvo. Hasta ahora he sido el único biógrafo que ha leído todos los documentos que escribió en esos años. Y, puedo decir que lo que leí de Bergoglio es muy coherente con lo que hace ahora como Papa. Hay un desarrollo, lógicamente, pero la continuidad es extraordinaria. El título de El gran reformador se lo doy porque él, desde el primer momento, es un líder, es un reformador, en el sentido de que su vida se la ha entregado a esos puestos de responsabilidad y los ha utilizado para reformar, primero, la compañía de Jesús en Argentina; después, la arquidiócesis de Buenos Aires; y ahora la Iglesia. Hay una continuidad en todo eso.

—En su conferencia en el Centro Cultural Félix Varela, en La Habana, expresó que las raíces del pensamiento nacionalista del Papa hay que buscarlas en las décadas del setenta y el ochenta cuando estuvo vinculado a la Escuela de La Plata, a la Teología del pueblo. ¿Cuáles son las diferencias esenciales entre la Teología de la liberación y la Teología del pueblo?

—Decir que Bergoglio formaba parte de ese grupo es inexacto, porque en los años setenta él era provincial jesuita. Había estudiado teología pastoral, pero no era teólogo, no era académico. Estaba integrado a un grupo de personas de inclinación peronista, nacionalistas y católicos, que uno puede resumir con ese término, Escuela de La Plata, o la Teología del pueblo. Él se asocia a este movimiento con un grupo de pensadores del Río de La Plata ligado sobre todo al teólogo argentino Lucio Gera, y el historiador uruguayo Alberto Methol Ferré. Había varios, pero ellos eran los principales. Bergoglio seguía con mucha atención sus escritos, era simpatizante de ese grupo, pero no es que estuviera directamente afiliado. Las diferencias de ese grupo con la Teoría de la Liberación al principio son muy pocas; después de la Asamblea General del episcopado latinoamericano en Medellín, en 1968, surgió la teología latinoamericana contemporánea, que se conoce como Teología de la Liberación. Pero lo que mucha gente no sabe es que hubo muchas corrientes dentro de la misma, y al principio de los setenta hubo una división de aguas dentro de la Teología Latinoamericana. Una optó por una vía más cercana a las Ciencias Sociales, al análisis marxista de la realidad social, y la otra, por una vía más cultural e histórica que rechazaba esas categorías de las Ciencias Sociales, y buscaba en la historia de América Latina la presencia de la Iglesia y de la cultura latinoamericana como fruto del contacto del cristianismo con la cultura indígena.

—¿Y cómo se manifestaban esas diferencias?

—Una era en torno a la religiosidad popular. Los liberacionistas solían despreciar la religiosidad popular como algo pre moderno, mientras que los teólogos del pueblo la valoraban mucho. También hubo otras. A través del tiempo las diferencias se fueron endureciendo. Algo esencial fue la cuestión de la revolución política. Hubo muchos católicos liberacionistas, en los setenta, que optaron por la vía armada, o simpatizaban con ella. En Argentina hubo un grupo, Los Montoneros, que nació de las filas católicas. Pero el grupo de Bergoglio rechazaba la vía de la violencia revolucionaria y la vía política. Su opción era más cultural. Era un catolicismo nacional popular.

—¿Cómo se puede resumir el pensamiento de Alberto Methol Ferré, cuyas ideas fueron tan importantes para Bergoglio, y en qué medida el Papa las ha asumido en su propio pensamiento?

—Methol Ferré era un visionario, un autodidacta ecléctico de esa línea nacional popular; muy simpatizante con la Revolución cubana en sus primeros momentos sobre todo, pero rechazaba el marxismo. Era católico, hijo del Concilio Vaticano II. Uno puede usar esos calificativos. Su influencia sobre el pensamiento del Papa viene, sobre todo, en dos cosas que están ligadas. Una es la idea de la Patria Grande, que para esa generación fue muy importante. Un despertar de América Latina a su vocación continental, y eso lo resumo con la frase Nacionalismo Continental del Papa, un aspecto de su pensamiento que me sorprendió muchísimo cuando lo descubrí. En los primeros dos años de su pontificado nunca habló de la Patria Grande, pero luego, en el viaje a Sudamérica, en julio de 2015, cuando fue a Ecuador, Paraguay y Bolivia, empezó a usar esa expresión, que viene de la visión geopolítica de Methol. Era un despertar de la Iglesia, una inserción de la Iglesia en la Historia que hizo posible la recuperación de la cultura original de América Latina, que en el fondo se forjó en la época colonial, donde la Iglesia está insertada en la Historia, muy cercana al pueblo, defensora de los indígenas. Esa línea que en el período nacional desaparece. Entonces, para Methol, los años sesenta y setenta son momentos de recuperación de la Patria Grande. La otra idea de Methol que yo creo que tuvo influencia sobre el Papa es la de que la Iglesia latinoamericana se está convirtiendo en la Iglesia fuente de la Iglesia universal. En la historia de la Iglesia siempre ha habido unas iglesias particulares que han sido el dinamismo de la Iglesia universal. Según Methol hay iglesias fuentes y hay iglesias receptoras.

—¿Dentro del cristianismo?

—Sí, en los primeros tiempos del cristianismo, porque, ¿dónde está el centro dinámico de la Iglesia? Está en Jerusalén, en los primeros concilios, luego pasa a Roma. En la época del concilio de Trento España y Portugal son la Iglesia fuente. Todas las grandes ideas cristianas de la época vienen de España e Italia. En el concilio Vaticano II, en los años sesenta, vienen de Bélgica, Alemania y Francia. Luego, la idea de Methol era que la Iglesia latinoamericana se estaba despertando, y llegaba la hora en que debía estar al servicio de la Iglesia universal. Así, la elección de Bergoglio en 2013 está vista desde esa perspectiva, como la realización histórica, la actualización de algo que se predecía desde los años setenta. Methol estaba convencido de que había llegado esa hora. Y el momento clave es la asamblea de los obispos latinoamericanos, el concilio de Aparecida en 2007. Allí Bergoglio tiene un protagonismo en esa asamblea dentro del grupo que hizo la redacción del documento que salió publicado. Si ves los documentos de su pontificado, sobre todo el Evangelii Gaudium de noviembre de 2013, que fue como la carta magna del pontificado, es muy cercano al de Aparecida. Ahora el motor de la Iglesia universal es la visión de la Iglesia latinoamericana.

—¿Y cómo se puede ver esa visión en el campo sociopolítico de América Latina?

—No lo puedes encontrar en ningún movimiento latinoamericano contemporáneo, porque, tanto para Methol como para Bergoglio, el problema de América Latina ha sido su polarización, entre dos cosas ajenas a su alma: por un lado el marxismo, y por otro, el liberalismo, dígase ahora el neoliberalismo. Los dos, para él, son distorsiones que no representan su alma. Cuando vino a Cuba, Francisco habló del alma del pueblo cubano. Pero también utiliza la frase de alma del pueblo latinoamericano, que no es marxista, pero tampoco es liberal. Entonces, ¿qué es y cómo se perfila para ellos? Diría que es un gobierno, una política, que sirva a los intereses concretos del pueblo real, respetuoso de su cultura, sus valores, en esa tradición nacional popular. Al final no vas a poder encontrar en América Latina una expresión política del pensamiento del Papa, y lo que él sigue diciendo es que uno de los grandes problemas de Latinoamérica es la falta de liderazgo cristiano. Los católicos no son líderes políticos, y algunos líderes latinoamericanos a veces pretenden que son cristianos, pero su cristianismo es solo fachada, no han entrado en el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, si quieres encontrar en la América Latina actual una expresión del pensamiento político del Papa no lo vas a encontrar. Pero es interesante ver que en sus visitas aquí él está buscando crear esa política.

—¿Y qué busca construir el Papa en América Latina a través de la Iglesia?

—Lo que quiere el Papa es la conversión pastoral y misionera de la Iglesia latinoamericana para poder acompañar mejor a los latinoamericanos, para ayudar a crear las condiciones necesarias de su bienestar. Pero como Papa no le corresponde crear una política particular. Lo que le corresponde es enfatizar los valores: la idea del bien común, la atención a los pobres, la cultura del encuentro, todas las cosas que son típicas de su enseñanza para una futura y posible política de convivencia en América Latina.

—En estos tres años, el Papa Francisco se ha movido mucho por el mundo, ha construido puentes, se ha opuesto a muros, ha trabajado por la paz; pero, ¿habrá una continuidad de todo eso, de su labor y su visión después de su pontificado?

—Estoy convencido que sí, que el próximo pontificado va a representar una continuación del actual, hasta cierto punto. Lo que Francisco está haciendo es abrir procesos; él está haciendo cambios estructurales y de gobierno que están abriendo esos espacios. Y creo que esos cambios son irreversibles porque tienen el apoyo de la mayoría de los arzobispos. Están diseñados para aumentar la participación de la Iglesia local en las decisiones de la Iglesia universal. Por ejemplo, ha nombrado a nueve cardenales como una especie de grupo del consejo. El sínodo sobre la familia fue increíble porque permitió una discusión muy amplia y profunda a lo largo de los años. En el Vaticano, dentro de la curia, se han creado nuevos secretariados, departamentos, y eso quedará para la próxima generación, yo no creo que un futuro Papa retroceda al respecto. Aunque ciertamente las reformas de Francisco están a medio camino, y no sabemos dónde y cuándo van a terminar, pero él está consciente de que tiene poco tiempo.

—En la conferencia en el Centro Félix Varela usted hizo una comparación entre el muro de Berlín y el estrecho de la Florida como metáforas de los cambios en Europa del Este y en Cuba, ¿puede explicarlo mejor?

—Lo que quiero decir es que el estrecho de La Florida y la frontera entre México y Estados Unidos son, para este pontificado, lo que era el muro de Berlín para el pontificado de Juan Pablo II. Un muro, literal o metafórico, que hay que derrumbar porque es la fuente de división de familias, de perjuicios, de sufrimiento. Y les corresponde a los papas construir puentes y derribar muros. Este no es el único muro en el mundo, pero es uno de los principales. Yo creo que hay que entender su visita, no solo a Cuba, sino también a México, en ese sentido. Recuerda dónde terminó la visita del Papa Francisco a Cuba. Terminó en su entrada a Estados Unidos, algo que fue tremendamente simbólico. Llegó a Estados Unidos como un inmigrante, y lo primero que le dijo a Obama fue “yo también soy hijo de emigrantes”, identificándose con los que llegan. ¿Y qué hizo al final de su visita a México? La terminó en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza. Yo estaba allí, y vi a mi alrededor a esa gente que pasan sus vidas –como los cubanos– sufriendo por la división de sus familias. Ellos estaban llorando porque sabían que este Papa entendía su sufrimiento. Esa es mi lectura de su visita a Cuba. Para reforzar ese proceso al que ha contribuido mucho, al deshielo de la relación entre Cuba y Estados Unidos, pero sobre todo, a la reunificación de las familias divididas por la política. El año pasado, durante la visita de Francisco a Cuba, fui a visitar a una misión, como le llaman, que son reuniones de católicos cubanos en las casas de las personas; y cuando llegó el momento de las peticiones, que son muy comunes, casi todas eran para pedir a Dios el fin del bloqueo [embargo] y la reunión de las familias. O sea, al pueblo cubano más sencillo no le interesan las cuestiones ideológicas, lo que le importa es la familia. Entonces, el Papa Francisco es un gran aliado de Cuba porque está facilitando, ayudando a que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba, según la famosa frase de Juan Pablo II.

La Habana, octubre 2016-mayo 2017

*Una versión de esta entrevista fue inicialmente publicada en la revista católica Palabra Nueva, en mayo de 2017, pero no está accesible, de manera que hemos decidido retomarla en ocasión en beneficio de los lectores de CaféFuerte, en ocasión de la muerte del Papa Francisco.