Teatro Irrumpe: Un mundo a la medida de Roberto Blanco

Hace exactamente 40 años, Teatro Irrumpe ganaba su entrada a la escena cubana como un golpe de belleza necesario e impostergable, como una irrupción en palabra y gesto, a fin de que volviera la luz sobre el escenario.

Por Norge Espinosa Mendoza

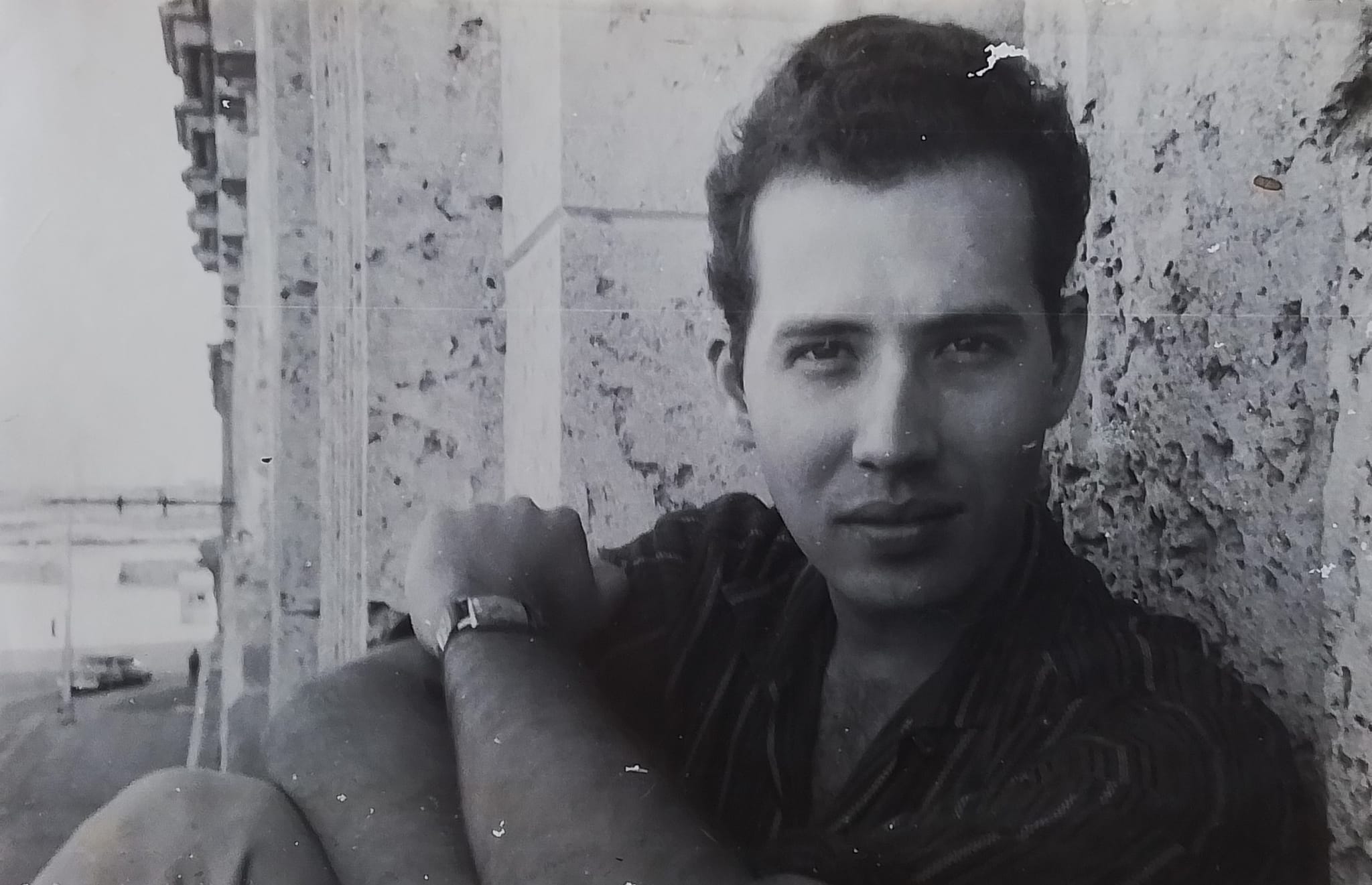

En diciembre de 1983, Roberto Blanco demostró que los años de silenciamiento que había padecido no habían logrado disminuir ni acallar su talento. Tras la pérdida del núcleo que fundó bajo el nombre de Teatro de Ensayo Ocuje (TEO) en 1972, vino un periodo en el cual se ganó la vida como traductor, alejado de ese sitio para el cual había imaginado tanto: la escena.

Víctima de la parametración, bajo acusaciones sostenidas desde la infamia, el actor forjado en Teatro Universitario, Prometeo y Teatro Estudio, perdió el liderazgo que se ganó por derecho propio en 1967, tras haber estrenado María Antonia, la pieza de Eugenio Hernández Espinosa, que con ese montaje que él presentó con el Taller Dramático, se elevó a clásico inmediato del teatro cubano. Tendrían que pasar cinco años antes de que, nuevamente en Teatro Estudio, reapareciera su crédito de director. Y en 1977, con Hazaña que cantar, recomenzó una trayectoria que sus enemigos ya daban por liquidada. No se imaginaban de qué modo Roberto Blanco irrumpiría nuevamente, reclamando con gesto tan firme como teatral el reino que en verdad nunca perdió del todo. No se trataba de un regreso, sino de un triunfo.

Tras ese espectáculo, que retomaba las líneas de lo que él estrenó con TEO bajo el título De los días de la guerra (una reinterpretación espléndida del Diario de Campaña y otros textos martianos), Blanco dirigió al menos otros dos empeños que dieron fe de su pujanza: la monumental reinvención de Cecilia Valdés, junto a Leo Brouwer y Alina Sánchez, la Canción de Rachel, que imaginó con Rosa Fornés interpretando a la diva de la novela de Miguel Barnet, y la Yerma que creó para Idalia Anreus mezclando actores, bailarines y por supuesto, música en vivo, como era de su gusto.

En el primer Festival de Teatro de La Habana, de enero de 1980, ganó varios de los principales premios y tuvo a su cargo la apertura del evento, gracias al apoyo de varios de los funcionarios que estaban a la cabeza del Ministerio de Cultura, creado en 1976, y que poco a poco se propuso aquietar las aguas turbias de la parametración. Tenía a su favor la confianza de Marcia Leiseca, entre otros, y el Festival, que se concibió como una maniobra reparadora de muchas de las heridas que el quinquenio gris inflingió a la escena cubana, lo saludó como en una nueva bienvenida. El siguiente paso fue confiarle la dirección de una compañía propia, imaginada a su medida. Y así nació Teatro Irrumpe, con su primera temporada a fines de 1983.

Irrumpe nació con la palabra de José Martí como certeza, y Roberto recuperó, siguiendo la célebre frase atribuida a Fray Luis de León, la intención de una continuidad, a partir de aquello de: “Como decíamos ayer…” Tras dos pequeños montajes (Sin amores y Bebé y el señor Don Pomposo), retomó De los días de la guerra, y su María Antonia, espectáculos sin duda excepcionales, pero que parte de la nueva crítica, que no había visto sus estrenos mundiales de los 60, denunciaron como un retorno al pasado. El agujero negro de la parametración dejó esas secuelas en la memoria, que Roberto Blanco intentó cubrir saltando sobre ese largo momento turbio. Y ya se aprestaba a estrenar nuevos títulos, fiel a su estética grandilocuente, que concebía cada montaje como un “libreto visual”, en pos de una concepción multidisciplinaria y espectacular del texto.

Y de ahí vino su Fuenteovejuna, y Los enamorados de Goldoni, donde atrajo en 1986 a un elenco de jóvenes que se forjó durante la recreación de esa deliciosa comedia italiana. Se había atrevido un año antes con La dolorosa historia de amor de José Jacinto Milanés, el largo drama que Abelardo Estorino puso en manos de Vicente Revuelta, y que sin embargo no había llegado al estreno; y provocó con su montaje una polémica donde lo acusaron de priorizar la imagen sobre el conflicto, y le calificaron de “hedonista”. Pero en 1987 estrena Mariana, a partir de Lorca, y esos reparos tuvieron que retroceder: todo el teatro cubano se puso a sus pies ante la excelencia de una puesta que convertía un texto de juventud del granadino en una tragedia de fuerza arrasadora, en la que Lorca era al mismo tiempo personaje y eje de su verdadero suplicio.

Los que aplaudimos esa Mariana comprobamos la exactitud de su poderío, la inequívoca madurez y decantación de todo su lenguaje, ya armado con un vocabulario donde la experiencia y el sello personal también se abría en pos de nuevas experimentaciones. Fue el primer montaje que vi, en la sala Covarrubias, a mi llegada a la capital como estudiante de la Escuela Nacional de Teatro, en su reposición de 1989. Y esa noche también hablé con Roberto Blanco por vez primera. Años después, en 1991, sería su alumno en un taller de Dirección que impartió en el Teatro Nacional. El curso consistió básicamente en oírlo hablar de sus montajes, ver sus puestas grabadas en video, entenderlo mejor como el ser humano que detrás de esa magnitud que imprimía a todo, venía de vuelta de tantas cosas. No solo de África y el Berliner Ensemble, ni del Piccolo Teatro di Milano. Sino también de esos reclamos no siempre fundamentados que se le hacían a sus puestas, y que perdían de vista la dimensión de magia y seducción que él perseguía, por encima de todo.

En 1990 estrena con Irrumpe Dos viejos pánicos, inaugurando con ello, acaso sin saberlo, la Década Piñera. Le había prometido ese montaje a Virgilio, y la obra ganadora del Premio Casa en 1968 al fin pudo verse en un escenario cubano. Siguiendo con ese linaje de autores cubanos, su puesta siguiente fue Un sueño feliz, que Abilio Estévez reescribió para ese montaje, en una lección de aprendizaje y enriquecimiento que hizo de ese espectáculo un ejercicio de brillo y encanto indudable.

Luego, cuando arreció el Periodo Especial, Roberto Blanco se alejó. Se fue a Venezuela, y dirigió varios montajes con algunos núcleos del Teatro Nacional Juvenil de Venezuela. Volvería en 1995, para encontrarse nuevamente con Irrumpe, que había sobrevivido al oleaje duro de la crisis, y en el que Mario Muñoz y Ariel Felipe Wood estaban ya ensayando La noche, el premio Tirso de Molina de Abilio Estévez, al cual dio el acabado, ese “toque Irrumpe”, que redondeó el montaje, protagonizado esta vez por Susana Alonso, una de sus actrices emblemáticas, junto a Hilda Oates, Elsa Gay o Lili Rentería: rostros inolvidables en la órbita de Irrumpe. Fui el responsable de hacer los cortes al largo texto de Abilio, y nuevamente lo vi ensayar y hacer ajustes, como en aquella mañana de 1990 en la que me colé en un ensayo de Un sueño feliz, y quedé deslumbrado. De regreso, ya más viejo, y enfermo, aún Roberto Blanco seguía siendo, como pude comprobar, el Mago de Irrumpe. Ese pequeño mundo que él construyó a su medida, a su imagen y semejanza.

En sus últimos años, entre ese 1995 y el estreno de El perro del hortelano, su último espectáculo para Irrumpe, en 2001, también repuso varios de sus títulos seguros, alternando con su trabajo como director artístico en centros noctunos. Regresó a Hazaña que cantar, y a Dos viejos pánicos, y a Yerma, esta vez con Daisy Granados y Broselianda Hernández, en 1999, con las que regresó el drama al tablado del Gran Teatro de La Habana, cuya programación estaba monopolizada por el ballet, la ópera y la danza.

Ahí también había estrenado en 1997 su Electra Garrigó, como tributo a Francisco Morín, en la que una muy joven Laura Ramos declamó los parlamentos de la protagonista y él mismo asumió el papel de Agamenón, en una despedida que encarnó en la dimensión de su propio tono. Con la obra de Lope de Vega, presentada en el Teatro Mella, se cerraba el arco que él dibujó para Irrumpe, y el emblema del hombre que se roba la luna, pintado en ese famoso telón por Manuel Mendive, devino símbolo de un mundo que pronto desaparecería, y cuyo adiós sobrevino el 24 de diciembre de 2002, con el fallecimiento de su fundador.

Si Vicente Revuelta entendía el teatro como laboratorio y espacio de constante ruptura, y Berta Martínez como un ámbito de enfrentamientos conceptuales e ideológicos que hacían estallar las metáforas, Roberto Blanco, tercer punto de ese triángulo esencial de nuestra escena, concebía el arte del teatro como un principio fundamentalmente estético. Sus enemigos, los que le tildaban de pedante, lo rebajaban acusándolo, precisamente, de estetizante. Pero eso era quedarse a las puertas de su reino. Cercano a eso tan peligroso que es llevar la poesía a la escena, en sus momentos de mayor brillo hizo que esa noción de lo inefable se materializara en lo que nos hacía ver, y enfatizaba la naturaleza de lo teatral a partir de su rejuego con el artificio de la convención de lo teatral, válida e independiente por sí misma.

Ese fue su desafío, su lección, y su atrevimiento, por el cual recibió lo mismo elogios, castigos o aplausos. Sus dos mejores discípulos, Carlos Díaz y Raúl Martín, son deudores de esa noción, tanto como hijos de su carácter y sus exigencias. Sus espectadores, los afortunados que nos llenamos los ojos con sus espectáculos, sus soluciones prodigiosas, los mantos rojos y azules y negros de sus puestas, los que vimos a su Mariana elevarse a la luna o a su María Antonia alzar el célebre cuchillo, lo recordamos a sabiendas de que todo eso, tan rotundo como parecía en vida, es también frágil si no lo mencionamos desde el respeto que él se ganó, y agradeciendo el encanto, la certeza y la hondura de su legado.

Es por eso que no quiero que termine este diciembre de 2023 sin señalar que hace 40 años Teatro Irrumpe ganaba su entrada a la escena cubana como un golpe de belleza necesario e impostergable. Exactamente como eso, como una irrupción en el mejor sentido de la palabra y el gesto, a fin de que volviera la luz sobre el escenario. La luz, esa que fue tan suya, y en la que nos hizo, mago y maestro, reconocernos a plenitud.