Casal, entre la libertad y la extrañeza

Para un poeta cubano de hoy, para alguien que en medio del marasmo y el caos escasamente lírico que nos circunda quiera pervivir desde ese rol y esa responsabilidad, Casal debería ser ese signo de afirmación que lanza hojas al viento.

Por Norge Espinosa Mendoza

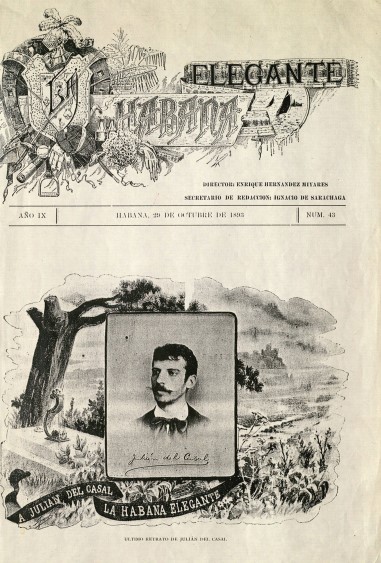

Probablemente no haya poeta cubano más cercano a la palabra misterio que el poeta al que recordamos hoy, a 160 años de su nacimiento y a 130 años de su muerte. Tampoco habrá muchos, en la larga e intensa historia de la lírica cubana, que puedan disputarle el culto que él aún protagoniza, entre los más fieles lectores que aún lo mencionan con reverencia, una rara característica si se recuerda lo descreídos que solemos ser. Julián del Casal (1863-1893), el habanero que soñaba con la nieve, el que renegaba de las delicias y los lugares comunes que cantaban al campo cubano, era el más moderno entre sus contemporáneos. Lo cual vino a pagar con las burlas y el escarnio de quienes, a esa altura de fines del siglo XIX, lo veían con un sentimiento de rechazo no muy distante de aquel que Oscar Wilde provocara a los redactores del Punch, o a los periodistas norteamericanos que no toleraban toda la rareza y el nuevo evangelio que el irlandés desplegaba sin recato.

Pasado más de un siglo y medio, su poesía sigue siendo necesaria y vibrante. En sus mejores momentos, más allá de los dejos modernistas, más allá del kakemono y la máscara japonesa, más allá de la tentación de lo que él vio en las pinturas de Moreau (que solo conoció a través de reproducciones, pero con el cual llegó a cartearse en misivas llenas de un temblor muy fin de siècle), Casal es un cubano que se permite hablar de otras posibilidades, que apela a imágenes insólitas, a rupturas con una noción misma del rol del poeta entre nosotros que lograron arrancar a José Martí la famosa frase: “Murió el pobre poeta, y no lo llegamos a conocer”, como aquella otra a Varona, que aseguró que Casal confirmaba que en Cuba se puede ser poeta, pero es imposible vivir como tal.

Con un lirio en la mano, por única arma, Casal abrió definitivamente esa brecha, que se avizoraba en algunos precursores, pero que él, con la fragilidad que Manuel de la Cruz le exigía anular dejándose llevar a ejercicios físicos y más cercanos a una virilidad al uso, asentó definitivamente entre nosotros, mediante discípulos no menos raros, como José Manuel Poveda, o su permanencia a través del tiempo, evocado por Dulce María Loynaz, Fina García Marruz, Cintio Vitier, José Lezama Lima o Virgilio Piñera, en diversos ensayos, poemas, referencias, y nuevos enigmas de su encarnación.

Mi generación le debe a Francisco Morán el que Casal no permaneciera bajo el polvo de los museos. Lo rescatamos bajo su impulso en 1993, en una Habana que ya dejaba de ser Elegante. Deudores de ese gesto, bajamos al panteón donde sus huesos se perdieron, y ante el cual los amigos del poeta y sus admiradores (los Origenistas entre ellos) repitieron el mismo ademán. Pero Casal se ha vuelto esencia, parte del mito habanero, de esa Habana de la belle èpoque que acaso no existió del todo nunca (aunque la Loynaz hable de ella como de un “París en miniatura”). Hay que buscarla en todo caso en las páginas satinadas de El Fígaro o La Habana Elegante, en los atisbos de un sueño que Casal entrevió desde sus japonerías y la obstinada persistencia de querer imaginarse en otro paisaje. Viendo a un París ideal desde ese diminuto París del trópico. Arruinado, vestido de negro, y firmando esos poemas que César de Guanabacoa tildó de insufribles. Esos golpes lo afirmaban en la búsqueda de su independencia, en la razón que sostiene a la poesía como un reino autónomo y del cual, a su manera, como el Luis de Baviera al que dedicó estrofas, fue un rey tan enajenado como inocultable.

En lo extraño, en el frío, en el enigma de su sexualidad de la cual solo podemos leer señales como atisbos, en el silencio que sus amigos y confidentes guardaron sobre ciertos detalles, en su epistolario recogido recientemente por Leonardo Sarría, y en los tomos de las Poesías y Prosas que Lezama organizó, en 1963, o en la biografía que realizara Emilio de Armas, en el documental o en el largometraje que le dedicara Jorge Luis Sánchez, o en obras de teatro (Un sueño feliz y Perla marina, de Abilio Estévez; Mascarada Casal, de Salvador Lemis; Muerte de los calamares, de Rolando Sánchez Mejías…), en el estudio que le dedicara Oscar Montero, perdura una idea de Casal. Un ideal casaliano, que sobrepasa las páginas de Lo cubano en la poesía, donde Vitier celebra a Casal lo mismo que luego denuncia en Piñera; o que nos llega como temblor en la oda lezamiana que maldice a quien procure las crónicas tremendistas que el poeta redactó alguna vez para pagarse la renta de su humilde cuarto, algunos cigarrillos, o aquellos caramelos baratos que prefería a dulces más exquisitos. Lo exquisito es, en Casal, una condición. Y el artificio, en su caso, no una máscara sino una verdad.

Para un poeta cubano de hoy, para alguien que en medio del marasmo y el caos escasamente lírico que nos circunda quiera pervivir desde ese rol y esa responsabilidad, Casal debería ser ese signo de afirmación que lanza hojas al viento. La nieve que él añoró es la misma que Sigfredo Ariel describe en el primer verso de uno de sus mejores poemas (que puede estar en ese orden de dignidad junto al que años más tarde el propio Sigfredo le dedicaría directamente). O la que Marta Valdés, en una de sus canciones más logradas, menciona con cierto grado de resignación. Gracias a Julián, el poeta de Bustos y rimas, y las crónicas de la sociedad habanera, el de las anécdotas tan contrastantes, sabemos que lo cubano no es una frontera estrecha, sino un prisma que se puede abrir en muchas otras calidades.

Lo que es Casal, está en nosotros y en todo eso. En las ruinas de la casa donde naciera, en la calle Cuba 4, y cuya fachada asombrosamente se mantiene aún en pie. En los vitrales de su sobrina, Amelia Peláez, que hablan de una Cuba vista a trasluz. En la sensibilidad que nos ayuda, cuando la tormenta se hace más recia, para entender que la Isla es también ese otro paisaje donde él, renuente a lo obvio, persistente en romper su propio diamante, nos imaginó en los límites irredimibles de la poesía.